[SID2019] Colorless PIとUTG、フォルダブルOLED用カバーウィンドウにより適した素材は?

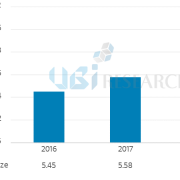

RoyoleがフォルダブルOLEDフォン」FlexPai」をリリースした後、、サムスン電子とHuaweiもフォルダブルOLEDフォンを公開し、業界と大衆の大きな関心を受けた。

現在商用化がされたり準備中のフォルダブルOLEDフォンの最大の変化は、従来のフレキシブルOLEDで使用されたガラス素材のカバーウィンドウがcolorless PI素材に変更されたものである。

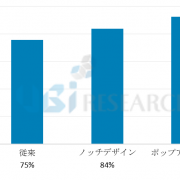

Colorless PIは、従来のカバーウィンドウのガラスよりも薄くなって曲率半径を減らす有利で割れる恐れがないという利点がある。表面タッチ感が良く、スクラッチが強いガラスを薄くしたUTG(超薄型ガラス)も折りたたみOLEDのカバーウィンドウ素材として注目されています。

米国San Joseで開催されたSIDディスプレイウィーク展示会でKOLONは、ハードコーティングが適用されたcolorless PIを展示した。 2018年からcolorless PI量産準備を完了したKOLONは、現在AUOとBOE、LGディスプレイ、RoyoleなどのフォルダブルOLEDカバーウィンドウのcolorless PIを供給している。

ハードコーティング業者であるDNPとTOYOCHEMもハードコーティングがされたcolorless PIを展示した。 DNPの企業の関係者は、そのフィルムは、現在開発中であり、主な事業分野は、ハードコーティングと明らかにし、TOYOCHEMの会社の関係者は、KOLONとSKCのハードコーティングのサンプルを納品したと述べた。

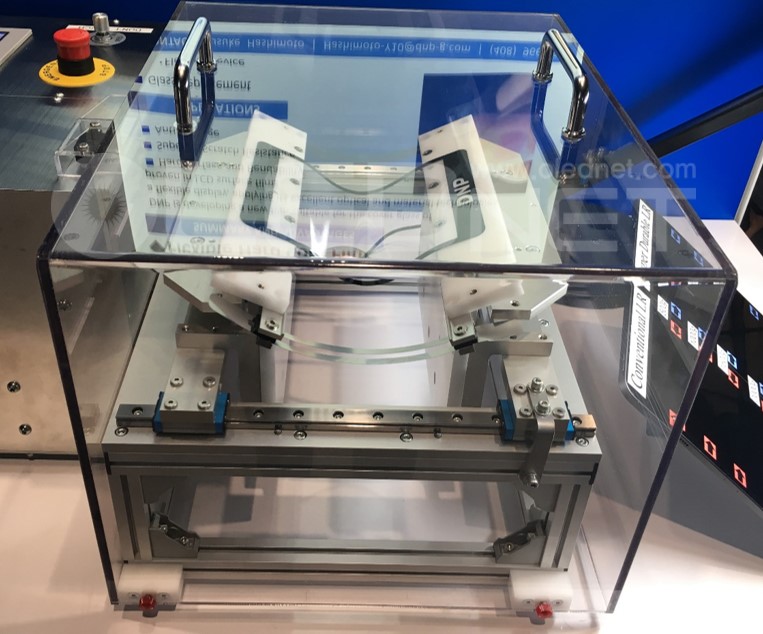

一方、UTG開発企業であるSCHOTTもフォルダブルOLEDカバーウィンドウのUTGを展示し、観客の注目を浴びた。 SCHOTTの関係者は、現在開発中のUTGは-foldingでないout-folding用カバーウィンドウ製品だと明らかにし、厚さは、現在0.7 mmから2.5 mmまでの顧客のニーズに合わせて開発を進めていると述べた。

近日中にスマートフォンセットメーカーのフォルダブルOLEDフォン発売が予想され、関連する素材の競合も激しくなる見通しだ。 Colorless PIが主導権を継続するのか、またはUTGが影響力を行使することができるか注目されている。