青色OLED、WRGB OLEDの競争相手として急浮上

プレミアムTV市場でOLED TVの占有率が増加し続け、LCDとの価格差も次第に縮小していく傾向にあり、量子ドット技術を取り入れたLCD TV(QD-LCD TV)メーカーはプレミアムTV市場で苦戦している状況だ。

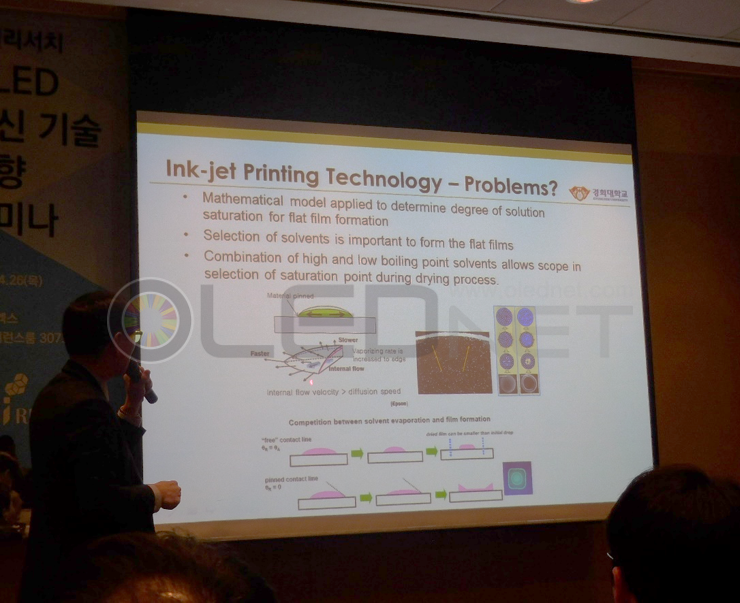

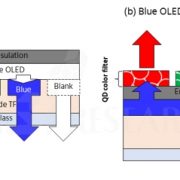

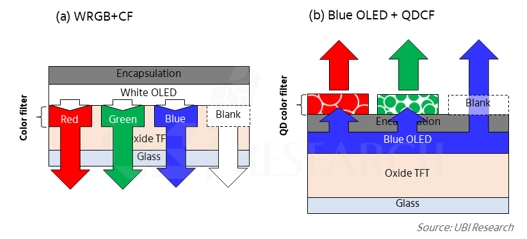

OLED TVは白色OLEDとカラーフィルターを用いたOLEDパネルを採用しており(以下、WRGB OLED)、唯一LG Displayが量産している。Samsung Displayは、プレミアムTV市場でWRGB OLEDに立ち向かうための技術の一つである青色OLED + QDCF(以下、青色OLED)を積極的に開発していると知られている。

UBI Researchは先日18日に発刊した『2018 OLED発光材料産業レポート』で、Samsung Displayが前面発光方式で青色OLED + QDCFを実現すると予想し、WRGBと比べて8K解像度とBT.2020を満足するにあたって有利になると分析した。

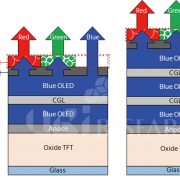

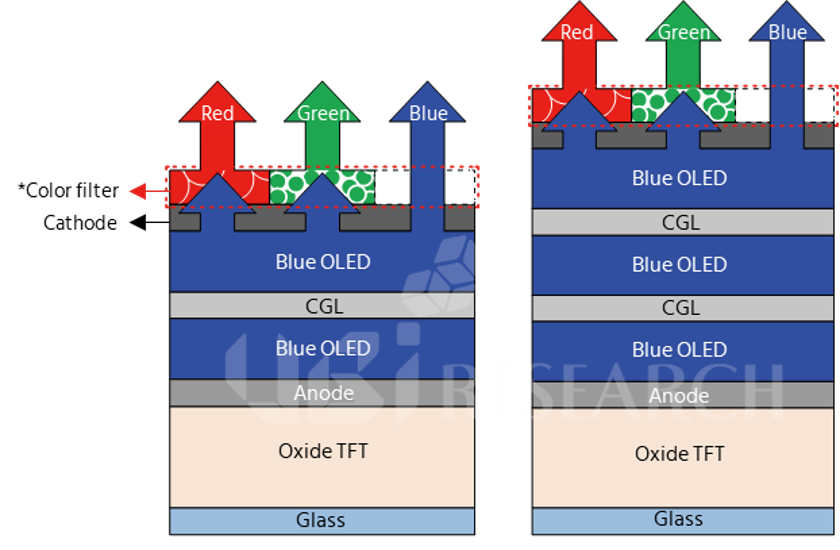

<青色OLEDの予想スタック構造、2段スタック構造(左)・3段スタック構造(右)2018 OLED発光材料産業レポート、UBI Research>

8KとBT.2020というTVのトレンドとSamsung Displayによる青色OLEDの開発に伴い、青色材料に関する開発も積極的に行われる見込みだ。現在、OLEDに採用されている青色材料は、蛍光物質として赤色と緑色に採用されているりん光物質より効率と寿命が低下している。青色りん光材料の開発も続いているが、材料の希少性と技術の壁があり、まだ量産には使われていない状況だ。大面積OLEDパネルには蛍光青色材料を2回以上積層することで、効率と寿命を向上させるスタック構造を導入しており、青色OLEDも2段スタック以上の構造を取り入れると予想される。

このような傾向から、青色発光材料市場も成長が続く見込みだ。2017年の青色材料(ホストとドーパント)の市場は7,000万米ドル規模に成長した。UBI Researchが発刊した『2018 AMOLED Emitting Material Market Track』によると、青色材料は2022年まで年平均32%で成長し、2億7,200万米ドル規模に達する予定だ。

<青色材料(ホストとドーパント)市場展望、2018 AMOLED Emitting Material Market Track>