先日18日から19日までの二日間、韓国ソウルにあるコンベンションセンターコエックスで開催された「IMID 2017」では、高解像度OLEDを実現するための様々なソリューションが公開された。現在実用化されている中小型OLEDの解像度がQHD程度に留まっていることから、今回公開されたソリューションはディスプレイ関係者らから大きな注目を集めた。

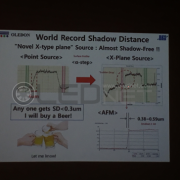

まず、面蒸発源FMM蒸着技術を開発している韓国OLEDONのファン・チャンフン代表は、Business Forumで「2,250ppiの超高解像度OLEDを製造するための唯一の解答は、現在開発中の面蒸発FMM蒸着技術だ」と発表した。ファン代表は「a-stepでShadow Distanceを測定したところ、0.38umという数値が出た。このようなShadow Distanceを持って初めて2,250ppiのOLED素子が製造できる。現在Shadow-Freeの工程条件を探っている」と述べた。

<点蒸発源と面蒸発源におけるShadow Distanceの差>

また、ファン代表は「ホスト材料とドーパント材料を金属面に同時蒸着(Co-Deposition)した後、蒸着された緑色のN型有機薄膜を再蒸発させることで、同一のPL波長を持つ薄膜を製造することができた。面蒸発源で製造した薄膜のカラー制御は、N型有機薄膜のドーパント分子の量によって変わるため、色の調整が簡単に行えると予想する」と明らかにした。

<OLEDONによる面蒸発源の同時蒸着資料>

最近、USPL(Ultra-Short Pulse Laser)方式を採用し、1,000ppiのFMMの開発に成功したことを発表した韓国AP Systemsは、今回825ppiの5.28型FMMと677ppiの4.72型FMMを展示した。関係者は「Burr-free Laser Processを開発し、製造工程で発生する熱によるバリ(Burr)の問題を解決し、このような方式で、1170ppiのFMMのみならず、様々な形状のFMMも製造できる」と述べた。

<AP Systemsによる825ppiの5.28型FMM>

最後に、韓国Philopticsは電気鋳造(Electro Forming)で製造したFMMを公開し、今回特に注目された1,200ppiのFMMは、VIPルームに展示された。関係者は「現在1,200ppiのFMMの製造するために、工程を安定化させることができた。来年の上半期にはパネルメーカーにサンプルを納品する予定で、今後2,000ppi相当のFMMを開発することを目指している」と語った。

<電気鋳造方式で製造されたPhilopticsのFMM>

今回iMiD 2017では、OLED画素を高解像度でパターニングするためのソリューションが公開された。最近は、仮想現実のコンテンツなど、高解像度OLEDが必要なコンテンツが増加することで、スマートフォン利用者の関心が徐々に高まっている。どのソリューションによって中小型UHD OLEDの時代が開花されるかに注目が集まる。