超高解像度を実現できるFMM、国産化の動きは加速するのか

Fine Metal Mask(以下、FMM)は、画素とRGB有機物を蒸着する役割を担うため、OLEDの解像度と歩留まりを決定する要素となるが、現在のFMMは蒸着工程の際に熱膨張が起こったり、重さによるシャドー現象(Shadow Effect)が発生する限界にぶつかっている。

FMMは、日立金属製圧延インバーが大日本印刷(DNP)でエッチング工程を経て製造された完成品として、高い価格で全量輸入されている。

そのため、韓国国内外の関連業界はレーザー加工など、様々な方式でFMMの開発に総力を挙げているが、まだR&Dの段階に留まっている状況だ。

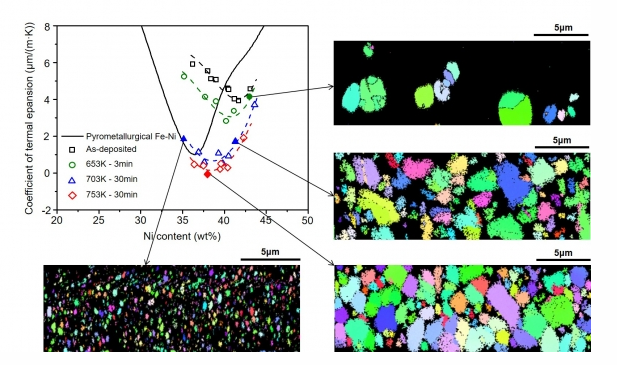

先日9日に韓国順天大学新素材工学科のパク・ヨンバン教授研究チームは、電鑄インバー製造技術の開発に成功したことを明らかにした。これは、電気メッキを施して陰極に付着した金属を剥離した後、FMMを製造する技術である。

<電鑄インバー製造技術による熱膨張曲線と微細組織、参考:順天大学>

この技術によって、インバーは板として製造することができ、また、パターン化された陰極の形状をそのまま複製することもできる。さらに、FMMの厚さを今の半分位の7 um程度まで抑えられ、超高画質を実現することができると研究チームは説明した。

パク教授は「電鑄インバーに対する日本の研究レベルは、私達の研究チームと同等レベルに追いつくところまできており、中国は大規模な資本を前面に出して開発に乗り出した」と言い、「韓国企業が国際競争力を先取りするためには、学界の積極的な支援が必要だ」と語った。

最後には「20年近く続けてきた研究で構築された全てのデータベースを論文に公開する決心がついた」ことも付け加えた。今まで全量を輸入に頼っていたFMMを国産化できるのかに注目が集まる。