間もなく発売されるOLEDスマートフォンのディスプレイサイズ、さらなる拡大へ

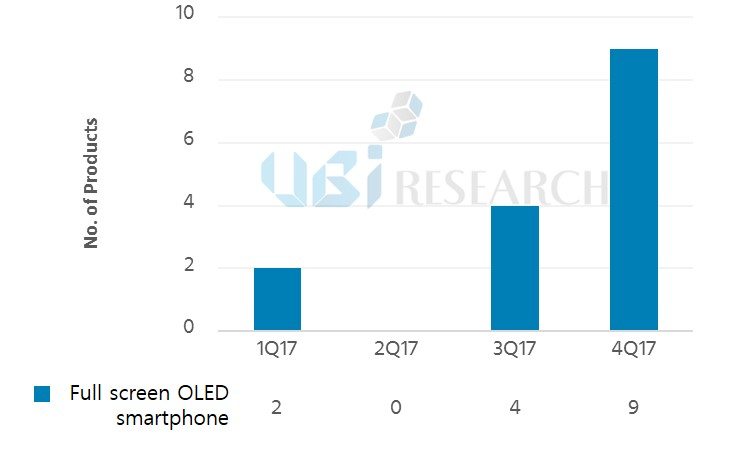

最近のスマートフォン市場には、ホームボタンを無くし、大型のフルスクリーンOLEDを採用したスマートフォンが多く発売されている。

関連業界によると、今年の8月に発売予定のSamsung ElectronicsのGalaxy Note 9には、6.4型級のOLEDが採用される見込みだ。Galaxy Noteシリーズ初のホームボタンを無くしたモデルとなるGalaxy Note 8に比べ、0.1型大きい。

また、Appleも下半期に発売するiPhoneシリーズに、6.5型級のOLEDを採用したスマートフォンを発売すると見込まれる。2015年にiPhone 6+を発売してから、ディスプレイサイズを拡大し続けてきたAppleは、今年の下半期にiPhone Plusモデルに6.5型級のOLEDを採用するという。

他にも、Huaweiが下半期に発売予定のMate 20に、6.9型OLEDを採用するそうだ。中国市場での主導権を確保するために、ディスプレイサイズが大きいスマートフォンを好む中国消費者を狙った戦略だという分析が多い。

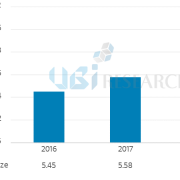

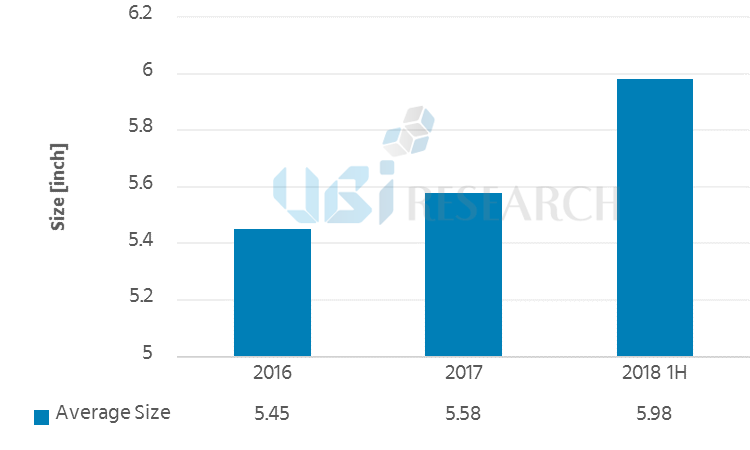

OLEDスマートフォンの平均ディスプレイサイズは、2016年に5.45型、2017年に5.58型で、5.5型程度に留まっているが、2018年には5.8型以上のOLEDスマートフォン多く発売され、平均サイズは5.98型に拡大した。

先に記したOLEDスマートフォン以外にも、Samsung ElectronicsのGalaxy A6 Star、XiaomiのMi 8 Explorer、AsusのAsus ROG Phoneなど、6型以上のOLED搭載スマートフォンが間もなく多く発売される予定だ。

最近、スマートフォンでコンテンツを利用する人が増え、スマートフォン市場が拡大する中、ディスプレイサイズで差別化を図るセットメーカーの戦略によって、OLEDスマートフォンの平均サイズは、6.0型以上に拡大すると予想される。